Des chercheurs et chercheuses de l’Université de la Saskatchewan (en anglais seulement) se penchent sur une nouvelle méthode de lecture des données recueillies par les radars à haute fréquence qui permettra au Canada de détecter avec plus de précision les avions se trouvant à des milliers de kilomètres. Ces travaux n’ont pas échappé au ministère de la Défense nationale.

Ces travaux de recherche sont menés au siège canadien d’un réseau de radars international, soit SuperDARN (Super réseau auroral double radar du Canada). Cette installation de recherche nationale, l’une parmi les 19 financées à l’heure actuelle au titre du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI, surveille la météorologie de l’espace, comme les aurores boréales, ainsi que diverses activités observées dans la haute atmosphère.

C’est l’Université de la Saskatchewan, membre fondateur et partenaire scientifique principal du réseau international SuperDARN (en anglais seulement), qui supervise les cinq radars situés au Canada, soit dans les Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Nunavut.

Les radars SuperDARN, également appelés radars transhorizon, émettent des ondes radio à haute fréquence qui se réfractent, c’est-a-dire se courbent, dans la haute atmosphère, ce qui leur permet de parcourir de longues distances en suivant la courbure de la Terre. Ainsi, les ondes rebondissent sur les cibles, puis retournent vers les récepteurs radar. Plus la cible est éloignée, plus le signal est faible.

À l’heure actuelle, ces radars de recherche parviennent à détecter les avions, mais seulement à des distances relativement courtes. Toutefois, des radars plus puissants, comme ceux que l’armée canadienne prévoit acquérir, pourront facilement détecter des avions à quelques milliers de kilomètres, voire plu. Cela dépasse largement les quelque deux cents kilomètres de détection possibles au moyen de radars à portée optique, qui fonctionnent à des fréquences plus élevées que les radars transhorizon, selon Glenn Hussey, directeur et chercheur principal du SuperDARN.

Suivre les cibles de défense dans le Haut-Arctique

En juillet dernier, le Canada a conclu un accord de partenariat avec l’Australie afin d’assurer la couverture de l’Arctique au moyen de radars d’alerte lointaine. Ces radars transhorizon australiens sont destinés à remplacer le système d’alerte dans le Nord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), aujourd’hui obsolète.

La technologie des radars transhorizon est testée et déployée dans le monde entier, mais lire les données qui sont renvoyées aux radars se révèle plus complexe dans les régions polaires, puisque les aurores sont également réfléchies. La signature des avions est donc plus difficile à distinguer au milieu de tout ce « bruit ».

Cette problématique a donné lieu à une étude menée en collaboration avec Recherche et développement pour la défense Canada et le Laboratoire de recherche navale des États-Unis, qui a démontré que la météo de l’espace interférait avec la capacité de l’armée à suivre des cibles dans le Haut-Arctique.

À l’heure actuelle, les chercheurs et chercheuses du SuperDARN élaborent des algorithmes et des outils d’intelligence artificielle qui permettront de filtrer les données radar et d’en faciliter l’identification.

« En règle générale, la section efficace de diffusion des avions est plus petite, mais très intense parce que ces appareils sont entièrement faits de métal, alors que celle des aurores boréales couvre une plus grande surface. »

Cette étude a mis en évidence la nécessité de prendre en compte la détection des aurores par radar, un phénomène qui peut interférer de manière importante avec la détection des avions, et ce, afin que les radars transhorizon constituent une option valable en matière de surveillance dans le Haut-Arctique.

Glenn Hussey précise que l’équipe de recherche a entrepris des pourparlers avec le ministère de la Défense nationale afin que les travaux progressent de la validation de principe à une étape plus opérationnelle.

« Nous poursuivons ces activités de recherche, car nous croyons qu’elles joueront un rôle crucial en vue d’assurer la sécurité du Canada », souligne Glenn Hussey.

Une nouvelle technologie financée par la FCI change la donne

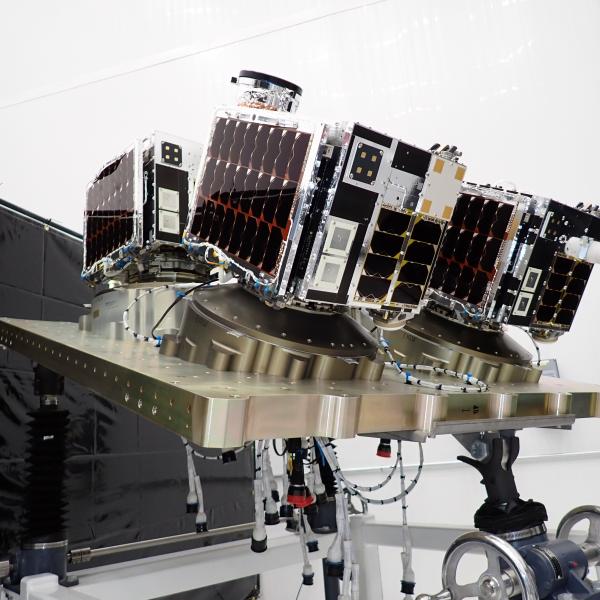

Ce projet de détection des avions a été rendu possible lorsque SuperDARN a pu renforcer sa capacité de collecte de données radar, et ce, grâce au financement de la FCI.

Avant la mise à niveau, réalisée grâce au soutien du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI, l’ensemble des signaux provenant de chaque antenne formant les deux réseaux d’antennes du SuperDARN était regroupé en deux flux de données, explique Glenn Hussey.

« Aujourd’hui, nous disposons des flux de données brutes provenant de chacune des 20 antennes, lesquels peuvent être combinés à notre guise après la collecte. La contribution de la FCI nous a permis de migrer vers un système radio logicielle ultramoderne, ce qui a complètement changé la donne », affirme le chercheur.

Selon Glenn Hussey, cette technologie avancée ouvre la porte à de nombreux nouveaux domaines de recherche, notamment afin de nous aider à mieux comprendre la météorologie spatiale de façon à atténuer les perturbations que provoquent les tempêtes solaires sur les technologies terrestres.

« Les possibilités qui s’offrent à nous sont infinies. »

Il ajoute que les techniques avancées mises au point par SuperDARN se traduiront par d’autres retombées pour le Canada, notamment le renforcement de la souveraineté du Canada dans l’Arctique grâce à la surveillance et à une présence physique dans le Haut-Arctique.

« On ne sait jamais où la recherche fondamentale sur les phénomènes naturels, comme les aurores, va nous mener. En ce qui nous concerne, l’étude des aurores au moyen de radars pourrait déboucher sur des applications, entre autres, dans le domaine de la défense. »